「いつか使うかも」

「高かったし、もったいない」

そんな気持ちが邪魔をして、モノを手放せなかった過去の私。

でも今では、服を25着まで減らし、家具ゼロの部屋で身軽に暮らしています。

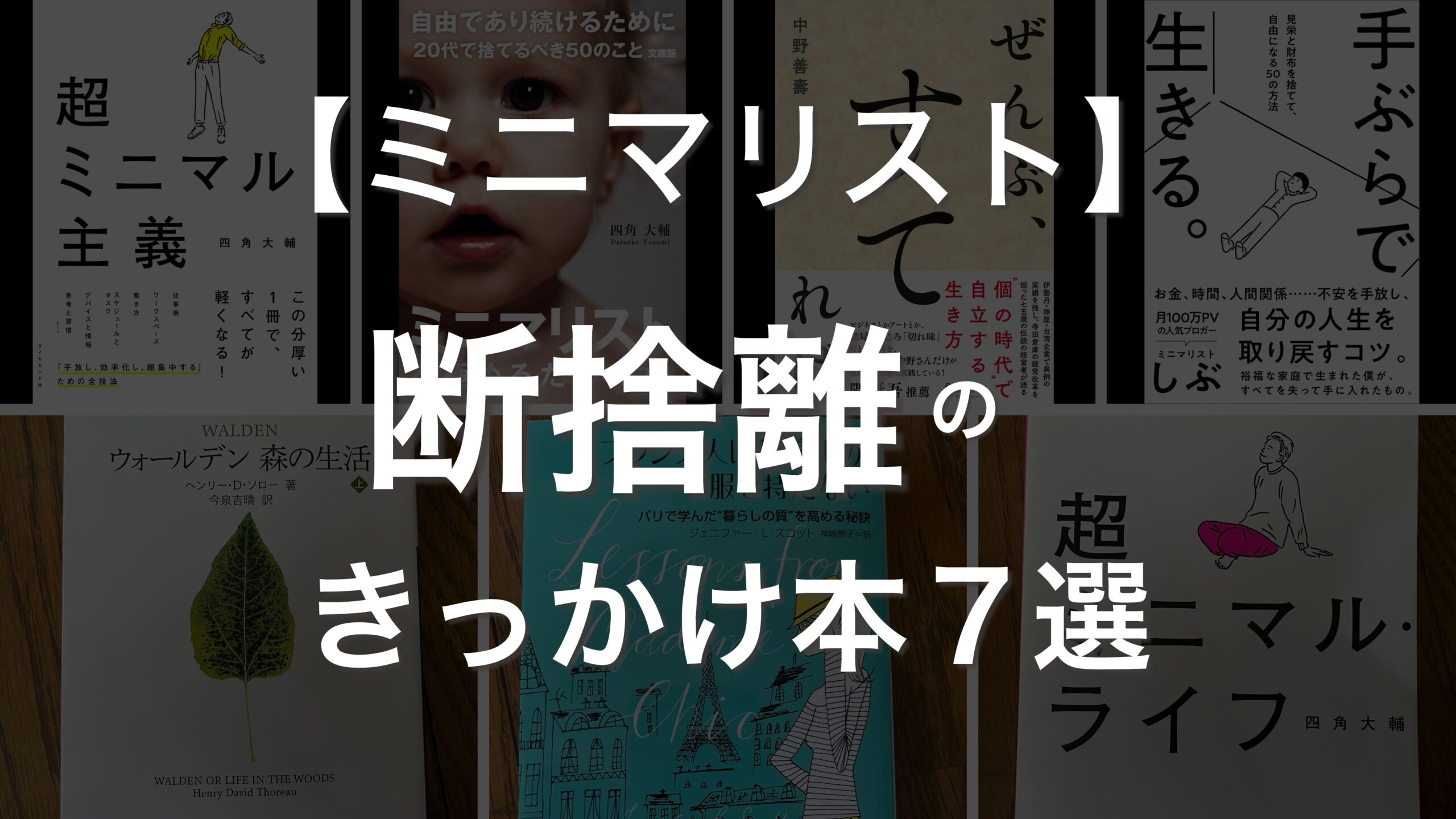

きっかけになったのは、ある7冊の本との出会いでした。

この記事では、「捨てられない人間」だった私が、どのようにして“断捨離脳”になれたのか。

その変化を促してくれた7冊を、要約と感想つきで紹介します。

目次

フランス人は10着しか服を持たない

この本が、すべての始まりでした。

著者はアメリカ人ですが、フランス・パリの家庭にホームステイした経験から、服や食事、生活の“質”を見直すようになります。

彼女が驚いたのは、フランス人の服の少なさと、美意識の高さ。

「10着しか服がないのに、なぜこんなに洗練されているのか?」

この問いに対する答えが、「数ではなく、質と自己表現」という考え方。

当時大学2年生だった私自身も「服は多い方がオシャレ」と思っていたので、目からウロコでした。

むしろ数が少ないからこそ、自分のスタイルが磨かれる。

この本を読んだ翌日、クローゼットを開いて「これは本当に必要か?」と初めて自問するようになったのを覚えています。

自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと

タイトルに惹かれて手に取った一冊。

実際には「モノの断捨離」にとどまらず、「思考・人間関係・世間体」など、人生のあらゆる“しがらみ”から自分を解放する方法が書かれています。

特に印象に残っているのは、「これから得られる〝便利さ〟と、これを持たない〝自由さ〟とではどっちが大事か?」

という一節。

ものを持ちすぎると、メンテナンス・管理・維持費がのしかかる。思考も行動も“縛られていく”という事実に気づかされました。

この本を読み終えたとき、「本当に自由になりたいなら、まずは余計なモノを持たないことが第一歩なんだ」と、心から納得しました。

ぜんぶ、すてれば

著者は数々の企業の経営再建に携わった人物。

そんな彼が説く“捨てる哲学”は、極めて静かで深いものでした。

「所有は安定を生まない。 ものを捨てれば、自由になれる。 」

「世の中に安定はない。 常に流れるのが自然の摂理。」

特に「今日の自分を妨げるものはぜんぶ捨てて、 颯爽と軽やかに、歩いていこうじゃありませんか。」という言葉が刺さりました。

この本を読んで、「なんとなく取っておいたモノ=過去の自分への執着」と捉えるようになり、それがモノを手放す大きな後押しになりました。

手ぶらで生きる。

具体的な行動に落とし込むきっかけとなった一冊です。

部屋にテレビもベッドもない著者の生活は、当初は極端に見えました。でも読み進めるうちに、「自由に生きるための最短ルート」が見えてきたのです。

特に参考になったのは「持ち物の選び方」や「手放し方」の具体的な基準。

•「限定物」ではなく「定番物」を買う

•「レンタル」「シェア」を使いこなす

•悩む暇があったら、さっさと買う・捨てる

など、迷いがちな“捨てる判断”に、軸ができました。

この本をきっかけに、メルカリやジモティーに持ちモノを出品し、部屋に空間が生まれたのは忘れられません。

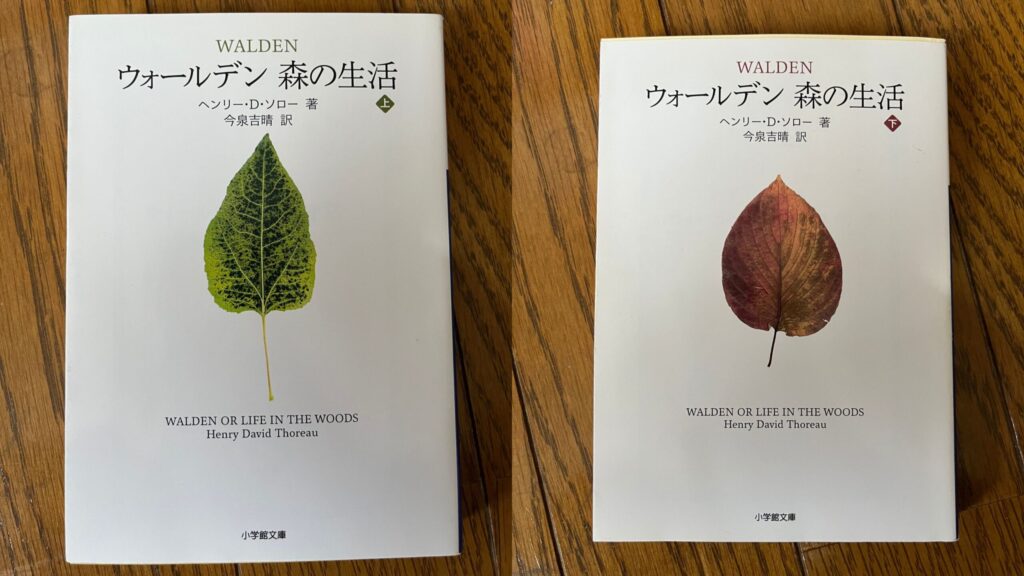

ウォールデン 森の生活

19世紀、アメリカの作家ソローが森に小屋を建て、自給自足で過ごした2年間の記録。

“断捨離”というより、“人間としての原点に立ち返る”ような内容です。

モノも仕事も交友も削ぎ落とし、自然と対話する生活は、とにかく静かで孤高。

読みながら、自分の人生に「本当に必要なものは何か?」と問い直す時間をもらいました。

物欲や所有欲を煽る現代社会とは真逆の生き方。

だからこそ、この本は「暮らしの哲学」を育ててくれると感じます。

超ミニマル主義

こちらは②の著者による、より実践的な“持たない生活”の指南書です。

衣・食・住・働・遊など、すべての分野で「自分にとって最小で最適な形」を探る内容になっています。

私が最も影響を受けたのは、服のミニマル化について。

持ち物や衣服が軽くなると、それだけで毎日の疲労が小さくなると知り、実際にワードローブや仕事道具を再編しました。

また、持ち物の“総量”だけでなく、“一つひとつの役割と存在意義”まで見直すことで、生活全体の解像度が上がった気がします。

超ミニマル・ライフ

この本では「ミニマルな生き方」を、より具体的な視点――働き方・生き方そのもの――に落とし込んでいます。

一番役に立ったのは、脳疲労とストレスの軽量化。

原始から続く人間の身体に合わせた生活をして、スマホなどデジタルなノイズを浴びないことで、快適に生きられると知りました。

実際、休日に半日スマホをオフにするだけでも、リフレッシュできますよ。

まとめ|捨てることで、自分に戻れる

7冊すべてに共通していたのは、「捨てること=自由になること」でした。

モノが少なくなると、視界も思考もすっきりし、自分の心の声がよく聞こえるようになります。

そして不思議なことに、捨てれば捨てるほど、満たされていくんです。

もし、過去の私のように「捨てたいのに捨てられない」と悩んでいる方がいたら、まずはこの7冊のどれか1冊を手にとってみてください。

“片付けの技術”ではなく、“捨てる意味”が腑に落ちたとき、自然と手放せるようになりますよ。

コメント