「本だけはどうしても捨てられない」

「いつか読むかもしれないし…」

そんなふうに思っていませんか?

服や雑貨はある程度手放せても、本には「思い出」や「知識」、「自分らしさ」が詰まっていて、なかなか処分に踏み切れないもの。

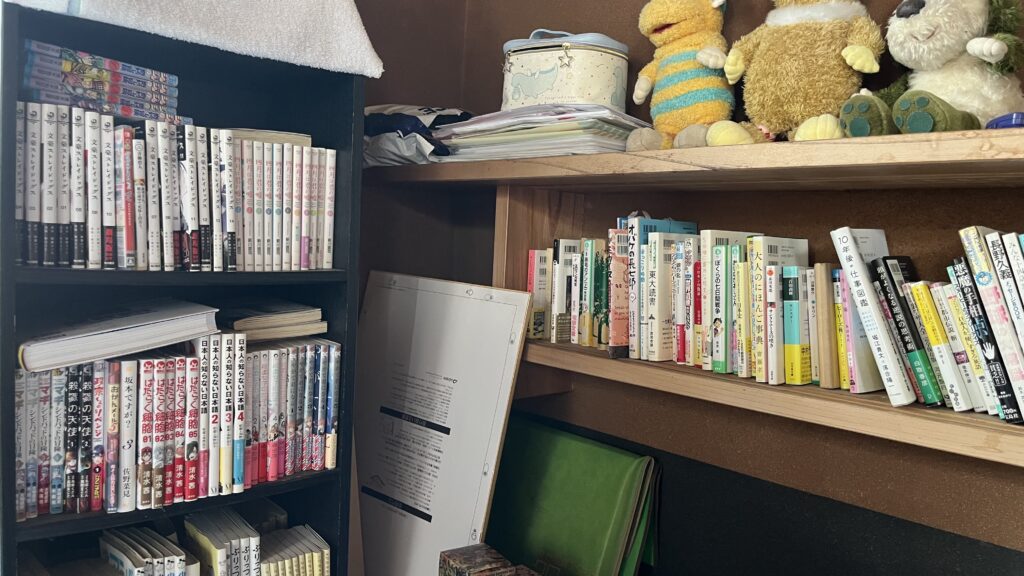

けれど、放っておけば本棚はすぐに溢れ、部屋の圧迫感や管理ストレスにつながります。

そこで今回は、捨てられない本と向き合うための「片付け方」を徹底解説。

後悔せずに本を整理できるよう、感情整理も含めた5つのステップでお伝えします。

目次

本を捨てることで得られる5つのメリット

まずは、「捨てることで何が得られるのか?」を明確にしておきましょう。

メリットを知ることで、本を捨てるモチベーションが湧いてきますよ。

①スペースが生まれる

本棚や床に積まれた本がなくなることで、視覚的にも物理的にもスッキリ。空間にゆとりができます。

私が今住んでる部屋も本棚がなく、6畳ですがヨガできるくらいは広々使えます。

②管理がラクになる

持っている本の数が減れば、探す・整理する・掃除するといった手間が激減。

毎日の負担が軽くなります。

③心が軽くなる

過去の自分と縁を切れずに残していた本を手放すことで、心の中の「未処理タスク」が一つ消えます。

モノって「そこにある」だけでも脳が認識してしまうので、疲れるんですよね。

本を減らしてからは、そういったストレスがなくなりました。

④本当に大切な本が際立つ

数が減ることで、「これはずっと手元に置いておきたい」と思える本の価値が際立ちます。

本当に大切なものだけを持つ、というミニマリズムの本質ですね。

⑤知識は「所有」より「活用」に変わる

溜め込むよりも、読んだ内容をアウトプットしたり、必要なときに調べ直すほうが、知識は生きてきます。

以上5点が、本を手放すメリットです。

ただ、メリットを知っただけで手放せたら苦労しないので、次は具体的な手放し方を解説していきます。

片付ける前にやるべき3つのこと

本の片付けでよくある後悔は「やっぱり取っておけばよかった…」。

その後悔を防ぐには、「手放す前に記録する」ことがカギになります。

本を記録する方法は具体的に3つです。

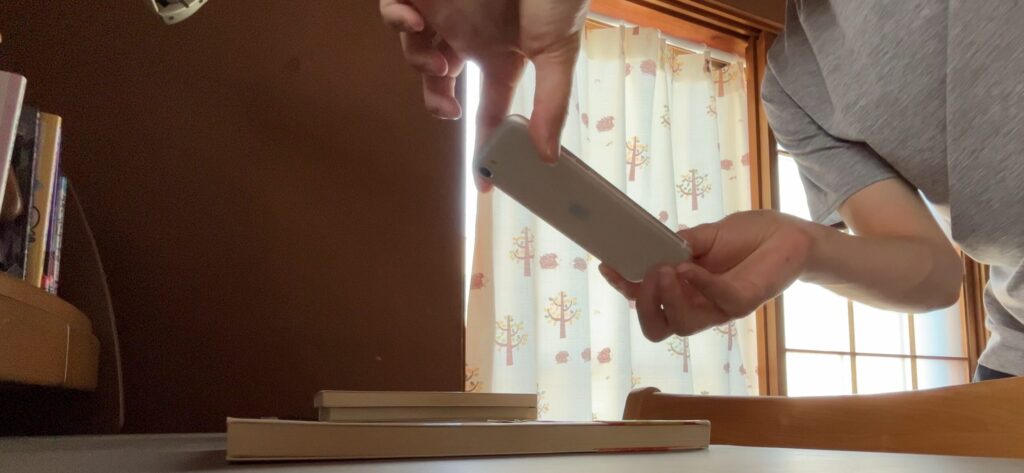

①写真で記録する

装丁や表紙、メモを書き込んだページなど、思い入れがある部分だけ写真に残しておくと、手放しやすくなります。

②読書メモを残す

大事だと思ったポイント、心に残った言葉などは、紙のノートやアプリにまとめておくと、内容への執着を減らせます。

③読書管理アプリを使う

「読んだ本の記録を残しておきたい」という人には、読書アプリ(例:ブクログ、読書メーター)がおすすめ。表紙や感想も一覧で見られます。

本はせっかく自分のお金で買ったものですから、後悔を防ぐためにも記録しておきましょう。

次は、残す本を選ぶ際の具体的な基準を解説します。

本を選ぶための5つの基準

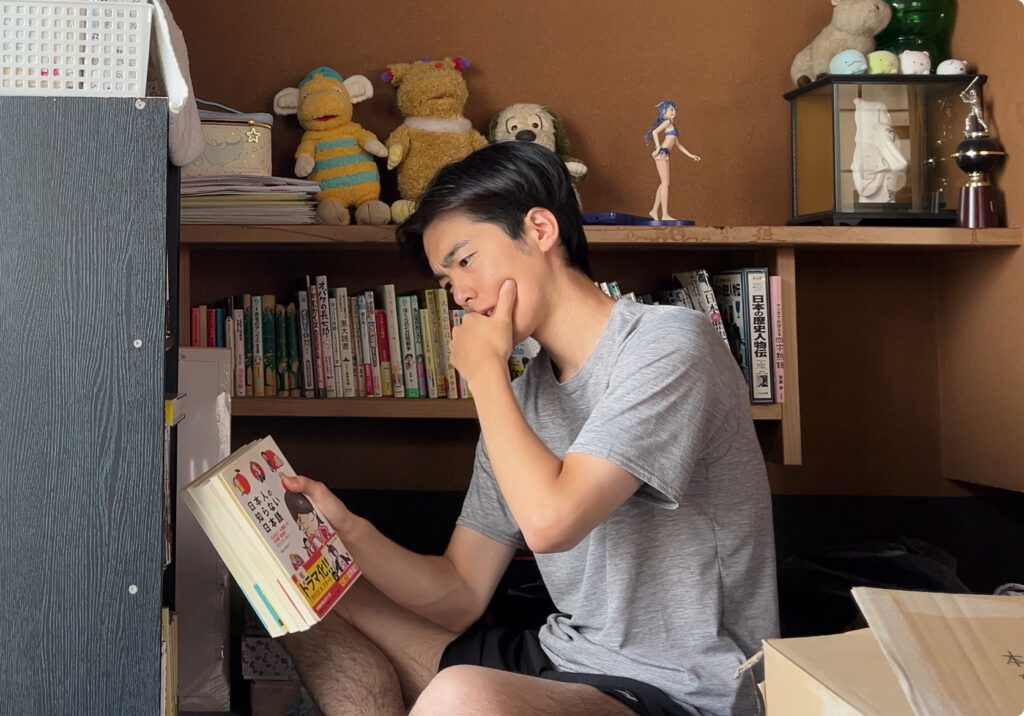

いざ本を減らそうと思っても、「どれを捨てればいいのか分からない」という人も多いはず。

そんなときは、以下の5つの視点を順にあててみてください。

①「読むかどうか」ではなく「役割」で考える

読書用?資料?思い出?…など、「この本は何のために持っているのか?」を明確にしましょう。

役割が終わっていれば、感謝して手放すのも選択です。

②「過去の自分」の象徴なら手放す

受験、仕事、夢…過去の自分を支えてくれた本もあるはず。

でも、「今の自分にとって必要か?」と問い直してみましょう。

大切なのは、本そのものではなく、当時の思い出なのではないでしょうか?

③「未来の自分」から逆算して選ぶ

5年後、10年後の自分が読み返すだろうか?

未来の暮らしにフィットするか?

と自問してみましょう。

今後も読みたいか、を基準に残す本を絞ると、残すべき本は意外と少ないかもしれません。

④デジタル化・代替手段を駆使する

どうしても迷う本は、電子書籍で買い直す、要点だけメモに残す、写真に撮るといった方法で「形を変えて残す」のもアリです。

私も本は全てKindleで保管し、スマホかPCで読んでます。

アクセスしやすいし、思い出したい単語があれば検索できるし。

本(ペーパーバック)として残しておく必要はないかな、と感じました。

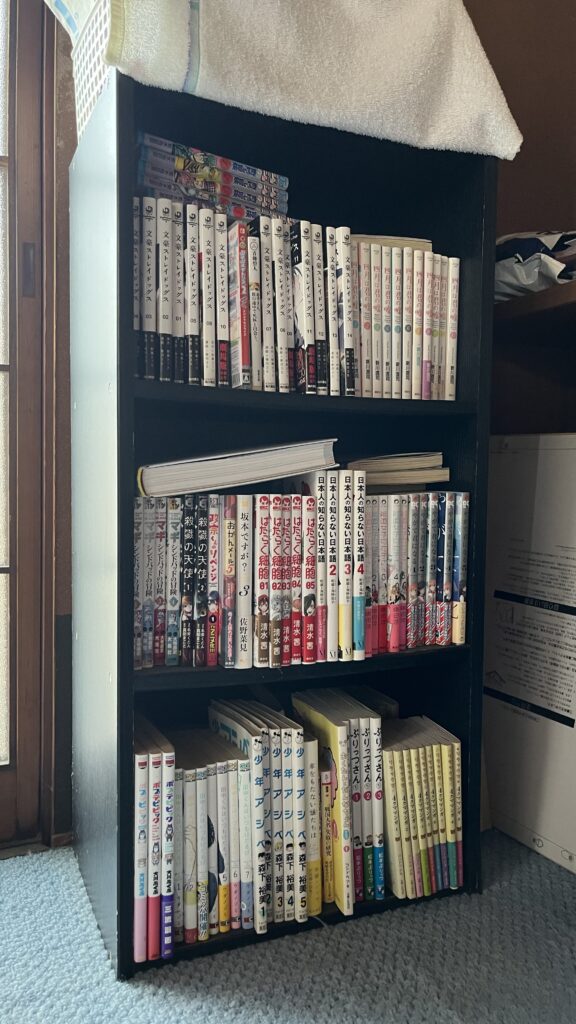

⑤「本棚は1つだけ使う」ルールにする

あらかじめ物理的な上限(たとえば本棚1つ、棚3段まで等)を決めておくと、自然と取捨選択の目が養われます。

私も、段階的に本を減らしていた時期は、カラーボックス1つに収まるだけ、と決めていました。

以上、具体的な選定基準を紹介しましたが、だからと言ってすぐ捨てられるわけではありませんよね。

何というか、本に対して申し訳ないという気持ちもありますし…

そんな風に私と同じことを思う人のため、捨てずに手放す方法もご紹介します。

捨てずに手放す方法を模索する

「ゴミに出すのはなんとなく気が引ける…」

そんな方は、「次に活かす」手放し方を検討してみましょう。

①古本買取サービスを活用する

ブックオフやネット買取(例:バリューブックス、駿河屋)などで、自宅から簡単に買取依頼が可能です。

まとめて箱に詰めて送るだけで、処分と収益化が同時にできるので、お得ですよ。

私も本を断捨離するときは、ブックオフのヘビーユーザーです。(古本を購入するのは、年1くらいだけど)

②古書店に持ち込む

地域の古書店に相談すれば、専門書や古い文学全集などを丁寧に引き取ってもらえることもあります。

ニッチなジャンルの本は、古書店にお願いする方が高値で買取してもらえる(価値をわかってもらえる)可能性が高いです。

③寄贈・寄付という形で譲る

公共図書館、学校、福祉施設、病院などで本を募っていることがあります(※受け入れ基準は要確認)。

また、NPO団体が回収して支援に活かす活動もあります。

自分は手放せて、他の人の役に立てるなら、こんなに嬉しいことはない…!と思ってます。

ここまで読んで「よし、本を手放せるぞ!」と自信を持ったあなた、良い調子です。

最後に、本を手放す際に確認すべきことをおさらいします。

自治体のルールとかもあるので、ここは忘れないようにしてくださいね。

本を捨てるときに確認すべき3つのこと

最後に、本を実際に「捨てる」際の注意点です。

地域ルールやマナーに沿って、スムーズかつ安全に処分しましょう。

①資源ごみの日と収集場所を確認する

本は「資源ごみ」「雑誌・新聞と同じカテゴリ」などに分けられる自治体が多いです。

ごみ出しカレンダーや自治体の公式サイトで、正確な分別ルールを確認しましょう。

②紐の結び方に注意する

本を束ねる際は、十字にしっかり紐をかけ、ほどけにくくすることが大切です。

また、本は重く崩れやすいため、滑りやすいビニール紐よりも麻紐・紙紐が安心です。

③中身の確認を忘れずに

本の間にレシート、写真、手紙などが挟まっていることもあります。

捨てる前にパラパラと目を通しておくと、思わぬ「取り戻せないもの」を防げます。

まとめ|「捨てる」は終わりじゃなく、新しい自分との始まり

本を手放すことは、過去の自分を否定することではありません。

むしろ、これからの自分を軽やかに生きるための選択です。

「本が減ったら、暮らしが変わった」

「残した本が、前より大切に思えるようになった」

そんな声は、実際によく聞きます。

大切なのは、「捨てること」より「どう向き合うか」。

今の自分にとって、本当に必要な本だけを選び直すことが、

心地よい暮らしへの第一歩です。

本以外にも、断捨離の技術全てを学びたい人はこちらの記事もどうぞ!

コメント